Bojack Horseman: uno sguardo all’identità di questo particolare show di Netflix in occasione della quinta stagione appena rilasciata

La noia, l’inadeguatezza, l’ansia, la depressione. E quel ciclo continuo di cadute e risalite che ci stanca e ci invecchia precocemente. È online da poche ore la quinta stagione di Bojack Horseman, un prodotto più unico che raro, sfornato da quella novella Fabbrica dei Sogni (e degli Incubi) che è Netflix. A qualcuno il linguaggio pop con cui la piattaforma affronta il dramma non piace – ci basti pensare alle polemiche suscitate da 13 Reasons Why o a quel caso di minor scalpore ma di grande contenuto che è stato Fino all’osso – ma la maturità che la serie di Raphael Bob-Waksberg ha acquisito nel corso delle stagioni l’ha resa un successo pressoché inattaccabile.

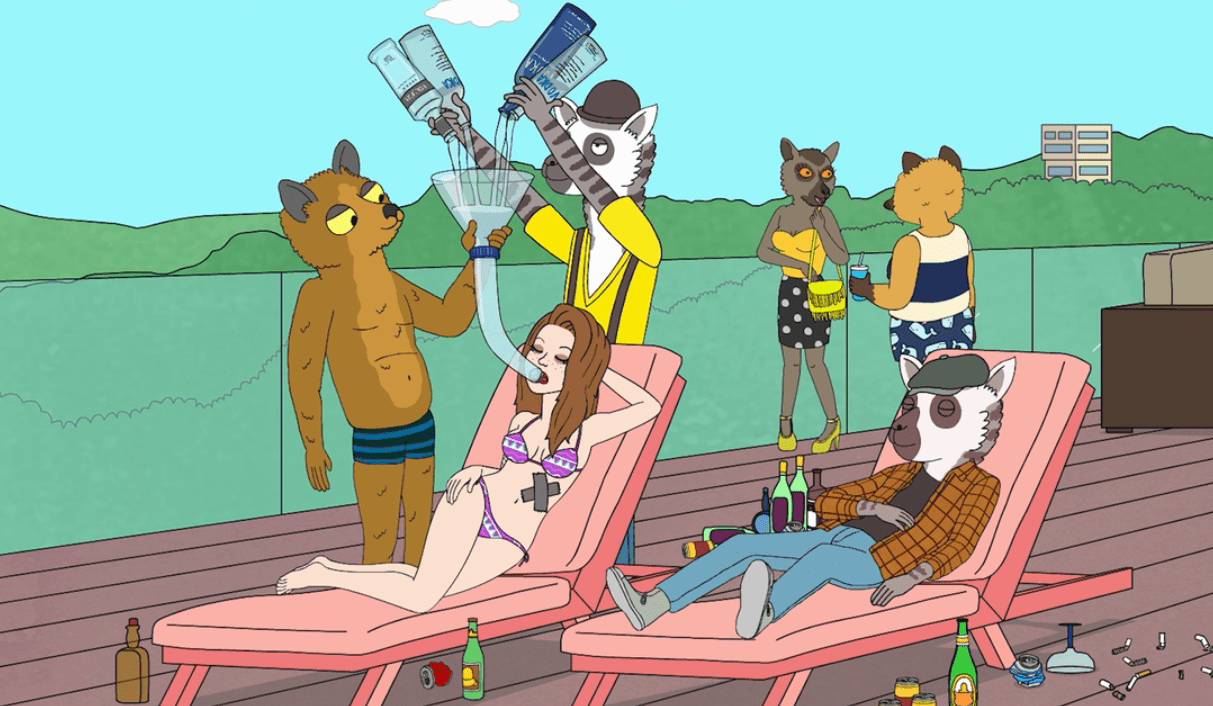

Bojack, l’uomo-cavallo, non affronta un tema, ma un’esistenza. È un ex attore televisivo travolto dal glamour di Hollywood che sulla soglia dei cinquant’anni affronta il suo passato, attraverso un presente tossico e solitario. Vive in una magione sulle colline di Los Angeles, ospita sul suo divano lo sfaccendato Todd e scopre una tardiva relazione con la sua famiglia di origine. Bojack è un prodotto non solo del jet set americano, ma il portavoce assoluto del disagio, su tutti i livelli.

Attenzione: disagio non è semplice lamentela, non è apatia, non è depressione. Il disagio è tutte queste cose assieme e nessuna di queste, un aggiornamento semplificato per le masse del nichilismo di Sartre. La consapevolezza di essere inadeguati rispetto al mondo circostante, l’impossibilità di costruire delle relazioni e la certezza che non si può essere felici se non a costo di grandi compromessi: ecco perché la storia di Bojack si fa, puntata dopo puntata, sempre più appassionante, proprio in virtù di quel profondo senso di immedesimazione che il suo pubblico non può fare a meno di vivere.

È interessante constatare come quella che è – forse – la serie che affronta in maniera più sensibile, veritiera e “umana” questa condizione esistenziale così comune e tremenda, sia una serie animata. Questo genere, tradizionalmente associato alla narrazione per l’infanzia fa con Bojack Horseman un salto di qualità ulteriore arrivando a unire l’irriverenza di cartoon per adulti storici come I Simpson e I Griffin a momenti (sempre più preponderanti) di puro lirismo e introspezione. Insomma, con Bojack si inizia ridendo, si continua ghignando, si conclude con espressione di sgomento.

Come succedeva nelle favole di Esopo, l’autore Raphael Bob-Waksberg si serve degli animali per inchiodare delle caratteristiche umane in delle maschere fisse: l’ingenuo Mr Peanbutter, l’efficiente Princess Carolyn, la dolce Charlotte (la cerva) partono raccontando degli standard caratteriali che interagiscono in maniera piuttosto fissa con il protagonista. L’interesse vero suscitato dai personaggi, però, è nella capacità di mutare atteggiamento senza perdere di coerenza, mostrandoci – invece – un’evoluzione affascinante e straordinariamente concreta e credibile. Al contrario, i loro co-protagonisti umani – tranne nel caso dello splendido e multi sfaccettato Todd Chavez – svolgono un ruolo di supporto diventando più elementi detonatori di situazioni che li riguardano poco.

Ma torniamo al disagio, cifra unica e insostituibile di Bojack Horseman e di tutti noi spettatori. Fermiamoci un attimo a riflettere su quanto successo abbia come tema, sulla facilità con cui una grande parte di persone esprime problematiche anche molto personali in pubblica piazza (virtuale). Stare male non è più un tabù. Le pressioni di un quadro politico, economico e sociale incerto generano nei cosiddetti millennials di 30/40 anni (e in chi è nato prima e, presumibilmente, in chi arriverà dopo) un senso di inquietudine generale, un profondo sentimento di alienazione. Le interazioni informatiche ci hanno travolto con una rivoluzione del linguaggio e dei rapporti che noi – in quanto pionieri del cambiamento – difficilmente riusciamo a gestire. Ci sentiamo soli. All’età in cui i nostri genitori avevano un posto fisso e uno, due figli, noi ci rifugiamo nei sabato sera a base di Netflix e Just Eat – e lo scriviamo sui social, con tanto di fotografia. Se c’è una cosa che ci insegna Bojack, però, è che, nonostante i fallimenti e tutti i Secretariat finiti male, gli esseri umani e gli animali continuano a reinventarsi: la disillusione non è mai totale e la disperazione non prende mai piede in maniera definitiva.

Ecco, Bojack è l’espressione artisticamente più alta della speranza e della rinascita: è il tentativo costante di riscattarsi, l’inseguimento indefesso di quella “luce verde in fondo al pontile” così ben raccontata da Scott Fitzgerald.

Ma da dove proviene il disagio di Bojack? Nel corso delle sue prima quattro stagioni, la serie ci parla, sì, di un uomo (cavallo) alle prese con una crisi perenne, ma ci mostra anche le cause di questa sofferenza. Il racconto dell’epopea familiare, in cui prende corpo in maniera devastante la figura della madre Beatrice, così come il rapporto insano e distruttivo con Sarah Linn, ma anche la presenza istantanea del cucciolo di cavalluccio marino della quarta puntata della terza stagione, Fish Out of Water, indicano come il nocciolo del complesso carattere di Bojack stia proprio nei legami più viscerali. “Il cavallo senza qualità” – così come la sua controparte femminile Princess Carolyn (la puntata a lei dedicata, la nona della quarta stagione, Ruthie, è un autentico capolavoro – soffrono della frustrazione di una genitorialità mancata: in due maniere opposte (uno per eccessivo lassismo, l’altra per le sue manie di controllo) la loro vita professionale li ha bloccati in uno status di tarda adolescenza perenne, cristallizzandoli in delle condizioni robotiche in cui ogni gesto sembra essere ricondotto a un meccanismo di azione e reazione ormai automatizzato. Di entrambi, però, vediamo nell’ultima stagione un notevole slancio in profondità e un tentativo di cambiare la propria condizione, aprendosi verso il mondo (e verso loro stessi).

Chi di voi ha già provveduto alla sacra pratica del binge watching, di cui Netflix è il primo tempio, potrà già dire che direzione prenderà il disagio del protagonista, se il cavallo è riuscito ad uscirne, se la sua evoluzione interiore ha aggiunto tasselli positivi o ha distrutto quel castello di carte sulla cui cima risiede la sua idea di felicità. In ogni caso, potremmo dire, finché c’è Bojack, c’è speranza.