In occasione dell’anniversario di Her Story, vi proponiamo una corposo intervista a Sam Barlow, scrittore e designer dell’opera.

Sebbene abbia ottenuto dei risultati strepitosi in termini di affluenza, anche la LudonarraCon 2020

ha subito le conseguenza della pandemia globale, e gli organizzatori di Fellow Travellers si sono trovati a dover rimodulare impegni, interviste, incontri virtuali. È per questo motivo che sono rimasto sorpreso quando, a più di due settimane dall’evento, nella mia mail è comparso un messaggio di Sam Barlow, che mi chiedeva se ero ancora disponibile per l’intervista che avevamo programmato per la LudonarraCon.

Ora, chi legge deve sapere che per me poter parlare con Barlow significa quello che per molti significa poter parlare con Kojima, quindi mi sono leggermente emozionato (leggasi: ho iniziato a saltellare nella stanza alla visione della mail). Di conseguenza, ho cercato di imbastire un vero e proprio dialogo con l’autore inglese, con la speranza di poter restituire un quadro chiaro dei suoi processi creativi, della sua visione del mondo e del suo pensiero. Non so se ci sono riuscito, ma ho comunque avuto qualche informazione in anteprima sul prossimo progetto…

Ho sempre considerato i tuoi giochi dei metroidvania narrativi, stimolato anche dai tuoi continui riferimenti all’importanza di Metroid Prime sulla tua visione del mezzo videoludico. Ti piace come definizione?

Da giovane, ero un patito di immersive sim. Ero il classico hardcore gamer da PC della mia epoca, hai presente il tipo: sono cresciuto videoludicamente con l’idea che il gioco definitivo sarebbe stato totalmente immersivo, senza schermate di caricamento, con l’interfaccia integrata nel racconto o rimossa del tutto, ecc. Quando uscì Metroid Prime (2002), lo trovai sorprendente perché univa la pulizia ludica di Nintendo a quelle sensazioni tipiche del mondo PC. Era un gioco capace di farti sentire come se fossi lì: ricordo ancora la sensazione di pesantezza dell’arma sul braccio, dato che vedevi fisicamente il protagonista muovere la mano opposta per reggere il tutto.

E poi, all’improvviso, senza affidarsi a una cinematica o che altro, avviene un’esplosione particolarmente brillante e bam, scopri che dentro l’armatura c’è una donna; che quel protagonista, in realtà, non sei tu. Ovviamente, questo è quello che è successo a me, perlomeno. Il ricordo di quell’esperienza m’è rimasto impresso a lungo: Metroid Prime aveva un mondo che non si esauriva nel momento in cui interagiva, ma era pieno di segreti, dovevi tenere tutto a mente per capirlo davvero a fondo. Ecco, è questo quello che volevo fare.

Eppure, almeno nel tuo percorso creativo più indipendente rispetto al passato, si notano tante altre influenze, oltre a quella formale di Metroid Prime. Non c’è nulla di più recente che ti ha fatto pensare “ecco, questa è una gran bella idea”?

Allora, ricordo che giocando Gone Home ho pensato una cosa molto simile. Ma non fraintendermi: non sono di quelli che lo considera un capolavoro narrativo, ma lo ritengo incredibilmente coraggioso per quel che ha fatto. Fullbright aveva tolto tutta l’azione, aveva ridotto la mappa, aveva creato un gioco in funzione del racconto, e fare tutto questo, soprattutto anni fa, era tutt’altro che normale. Eppure, una volta finito, non riuscivo a togliermi di dosso la sensazione di aver interagito con blocchi di storie posizionati alla rinfusa rispetto alla mia esplorazione del gioco.

Ti ricordi? C’erano pezzi di carta, videocassette, fogli e registrazioni sparse in giro in modo quasi ossessivo, e quella casa sembrava più un enorme contenitori di sfoghi personali che non un vero luogo, vissuto da una vera famiglia. Ricordo di essere andato a correre, e mentre ero fuori ho pensato “e se rendessi quei testi e quei video i luoghi stessi da esplorare?”. È anche da queste riflessioni che è nato Her Story, che se ci pensi alla fine è un open world dove non scegli dove andare fisicamente ma mentalmente, quale percorso decidi di seguire e a quale quest dedicarti. Ovviamente, la cosa si percepisce di più in Telling Lies, dove tutte le suggestioni che ho inserito anche involontariamente in Her Story sono diventate parte integrante del gioco.

C’è questo episodio che racconto sempre: quando ho abbandonato il mondo Tripla A, ho preso un foglio di carta e ho scritto: “cosa non potevo fare prima e cosa posso fare ora”. Il mio primo pensiero sono stati tre punti, che ho seguito sia per Her Story che per Telling Lies: non volevo un mondo 3D, volevo fare un gioco sui sottotesti, e non volevo in alcun modo la presenza dei cosiddetti “cambiamenti di stato”. E così ho fatto.

Immagino sia la più banale delle domande, ma dopo ciò che hai detto devo fartela: quali sono le differenze che hai vissuto tra lo sviluppo tripla a e quello indipendente?

Guarda, del tripla A è immensamente frustrante la velocità di sviluppo. Se in 2\3 anni vieni fuori con qualcosa di importante sei fortunato: devi provare a immaginare come sarà il futuro, affidandoti a ciò che va di moda in quel periodo, quindi lo fai senza rischiare. Fino a cinque anni fa fare videogiochi tripla A significava ricorrere a un genere, e ciò si traduceva in voci da spuntare sugli elenchi da presentare alla gente: nel mio caso (Silent Hill), il survival horrror nasceva da Alone in the Dark, fortemente ispirato a Lovecraft e a una corposa presenza di testi e informazioni. Poi arriva Capcom e ci infila gli zombie, le munizioni, ecc.. Fu così che Silent Hill, sebbene fosse originariamente ideato e presentato come un horror psicologico, doveva avere comunque il fucile a pompa.

Non dico che non si potesse sperimentare, ma si avevano dei limiti francamente immensi. Penso anche a quando iniziò il boom dei cellulari, e via con l’ideazione di nuovi controlli, che aggiungono all’improvviso sei mesi di lavoro per il team. Alla fine di tutto, Her Story lo ricordo come un processo faticosissimo ma divertente, mentre fare il direttore di grandi giochi era un casino. Sono geloso degli screenwriter del cinema: sì, anche quello è un mondo imperfetto, ma la gente legge la tua storia e decide se è fatta bene. Pensa anche solo alle attenzioni dello studio nel momento creativo: girando il film, tutti guardano la scena, ma nel videogioco sono tutti a fare mille cose, e a volte alcune cose le vedi per la prima volta a gioco completo, mentre altre le hai viste miliardi di volte. La cosa triste è che con la CGI è il cinema che si sta avvicinando al videogioco e non il contrario.

Ecco, Telling Lies. Rispetto al racconto profondamente intimo di Her Story, il tuo ultimo gioco riesce anche a raccontare quella che, a mio parere, è una storia fortemente politica. È voluto?

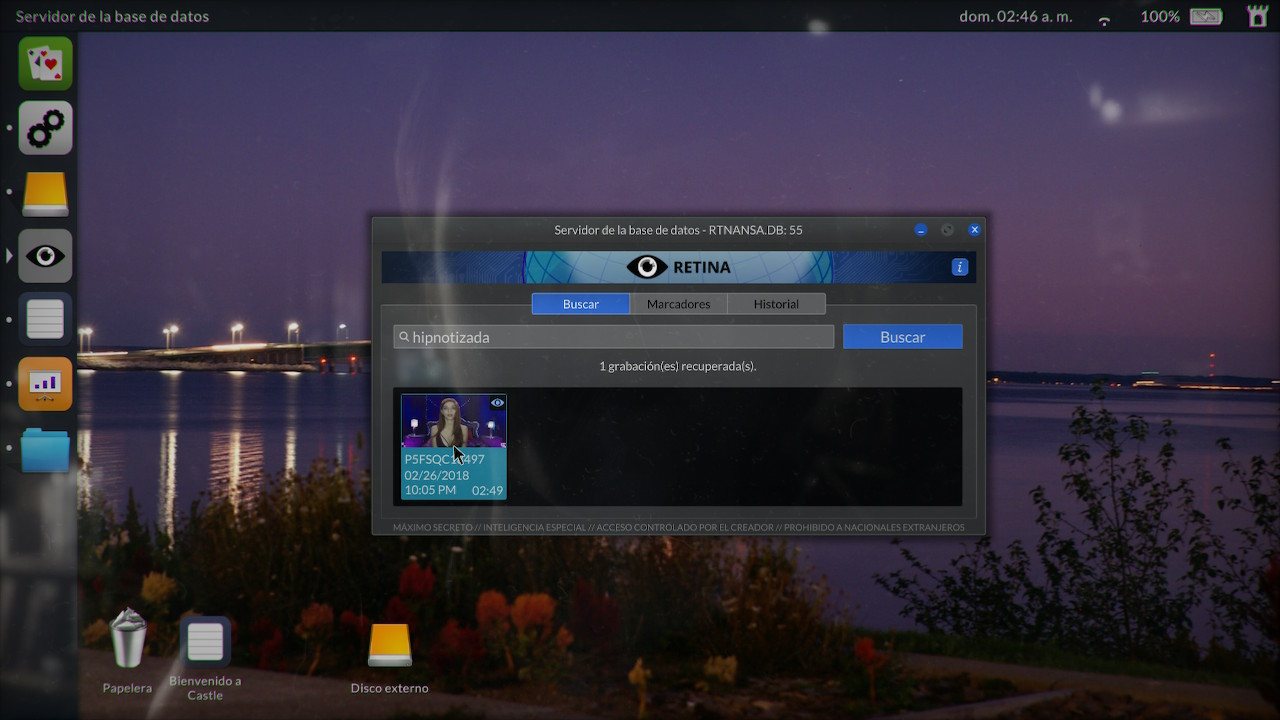

Ma certo! Telling Lies è volutamente politico. La cosa che mi fa ridere, e aziende come Ubisoft sono terribili in questo, è che moltissimi dicono sempre robe tipo “in questo gioco ci facciamo una domanda“, “guardiamo le cose da tutte le prospettive“, ma che vuol dire? I registi e gli scrittori la sanno la domanda, e a questa vogliono dare delle risposte. Io in Telling Lies ed Her Story non mi chiedo se quello che fa il governo è bello, io dico “ecco cosa fa la sorveglianza governativa alla gente“. In Telling lies, nello specifico, chiedo prima di studiare cosa succede davvero in queste situazione, e poi faccio esplorare quei temi.

Quando dicono la roba delle prospettive io m’immagino una scultura, e penso che se la guardo da dietro vedo una cosa diversa rispetto a quello che vedo davanti, ma la scultura rimane la stessa. Ecco, io sono interessato a questo tipo di videogiochi, e con Her Story ho cercato di fare proprio questo: ho messo il giocatore in posizioni diverse a seconda della sua ricerca, e l’ho sfidato a tenere tutto insieme, coeso, a capire cosa c’è davvero alla fine, indipendentemente da dove guardi. Io sono convinto che l’immaginazione ci aiuti a sopravvivere come razza umana: quando i nostri antenati vedevano l’erba muoversi, non pensavano al vento, ma ipotizzavano subito decine di storie diverse su quali pericoli ci fossero nell’erba. È entusiasmante trovare giocatori che si lasciano sfidare ancora oggi, che esercitano la loro immaginazione.

Anch’io sono fermamente convinto che il racconto sia una cosa innata a livello biologico, che abbiamo l’istinto di narrare, ed è per questo che credo che il videogioco si sia lentamente trasformato in questo incredibile insieme di potenzialità espressive. In tal senso, è davvero sorprendente pensare quante e quali tipologie di racconto investigativo siano presenti in Her Story e Telling Lies. È un caso, frutto solo della buona scrittura, o è stato tutto pensato in origine? E non hai paura che un giocatore possa in qualche modo spoilerarsi tutto dall’inizio?

Guarda, prima di scrivere Her Story ho fatto un lavoro lungo ma semplice. Ho studiato il racconto investigativo, e al di là dei grandi classici ci sono tre strutture ricorrenti che ho individuato, e nessuna di queste mi sembrava avere ciò che serve per fare quel avevo in mente. C’è il modello Agatha Christie, che cerca di rispondere alla domanda “chi è stato?”: il lettore si sovrappone al protagonista, e fa un percorso parallelo di risoluzione dell’indagine, che culmina con la scoperta dell’assassino o del criminale.

Poi c’è il modello Colombo, che invece ribalta totalmente le cose: tu, lettore, all’inizio vedi chi ha commesso il crimine, sai chi è stato, ma non sai come. Ecco, è a quella domanda che risponde il racconto di questo modello: “come?”. È un modello ancora molto in voga, si pensi solo a CSI. Poi c’è quello alla True Detective, dove non interessa a nessuno di chi e come, ma ci si chiede il “perché?”. Non solo dei criminali, ma dei protagonisti stessi. Ecco, quello che ho cercato di fare è sostanzialmente un rimescolare queste strutture, rendendole possibili ma mai obbligatorie, a seconda di come l’istinto investigativo del giocatore lo porta a esplorare i miei mondi di gioco.

Non mi preoccupa molto far sapere dopo due minuti come “finisce il gioco”: Breaking Bad all’inizio ti “spoilera” le parti successive, Kubrick con Lolita ha fatto lo stesso, questa “cultura dello spoiler” non mi tocca. Non credo, in generale, in una versione “canonica” delle storie, perché ci sono mille modi di viverle: questo genere di storie, soprattutto, a volte puoi predire un evento, a volte esserne sorpreso, altre volte ricevere conferme.

Mi dispiace dover chiudere, ma lo faccio con una domanda un po’ banale ma che non posso trattenere a lungo: il tuo prossimo gioco? Sarà sul modello di Telling Lies ed Her Story, o cambierai qualcosa?

Ahahah, chiedi pure! Guarda, a me fa impazzire come in questo settore se cambi la modalità di ricarica dell’arma hai creato un altro gioco, mentre per tutti Telling Lies ed Her Story sono l’uno il riciclo dell’altro, quando anche solo la presenza di un “tempo massimo” e il “rewind” cambiano completamente l’approccio e il design. Quindi, in sincerità, ti dico che sì, cambierò la formula, anche se non so quanto tutto questo verrà effettivamente visto come uno stacco dal passato. Il gioco avrà comunque tinte fortemente horror, e sarà nettamente più cinematografico degli ultimi.

Grazie mille, Sam! Alla prossima allora, e in bocca al lupo per il nuovo progetto!

Grazie a voi per la disponibilità e per il vostro tempo!