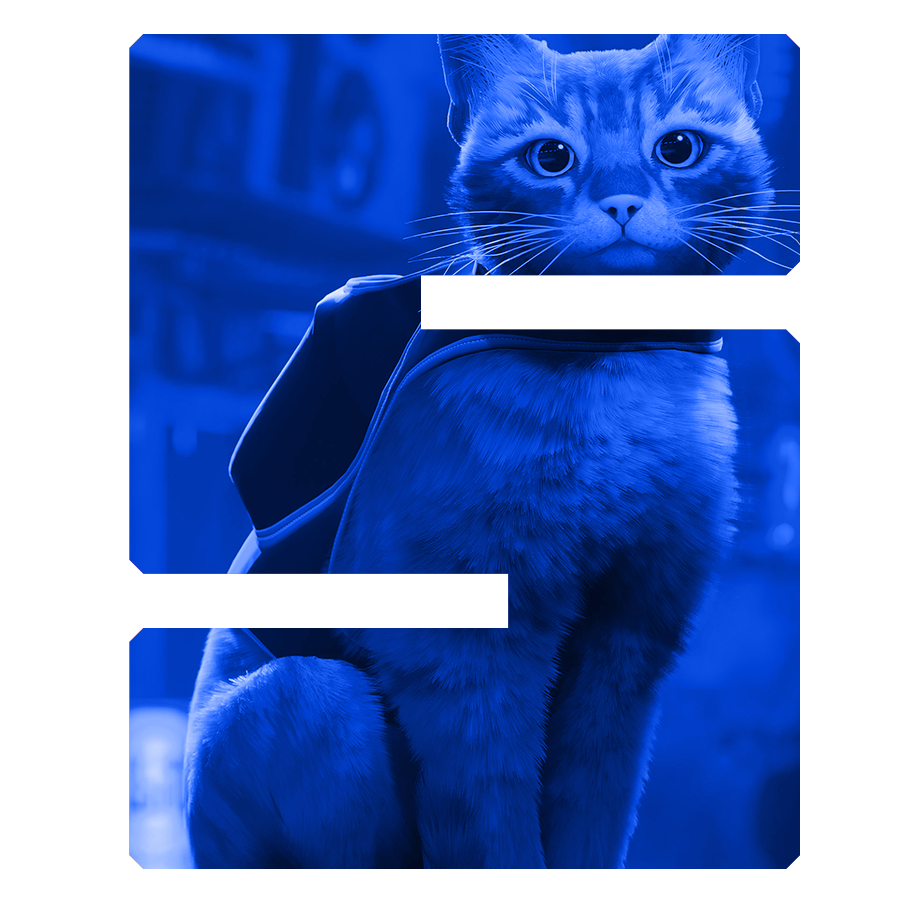

Stray arriva dopo tanta attesa su Playstation e PC, e tutti ne sembrano entusiasti. Forse un pochino troppo.

Stray non è un brutto prodotto, non ha evidenti difetti, ha un’atmosfera ben riuscita e soprattutto ha un gatto come protagonista. Forse ha solo un gatto come protagonista a ben pensarci. Probabilmente ho un punto di vista falsato – o magari più oggettivo – non essendo un gattaro ma una dog-person, come dicono gli anglofoni. Il fatto che in Stray ci si possa addormentare sui cuscini o che si possano far cadere le cose con la zampina mi pare più una paraculata utile a far dire a chi ha gatti a casa “oddio lo fanno anche nella realtà”, a creare un certo tipo di legame emotivo con il protagonista che una reale soluzione di gameplay o qualcosa che ben si sposa con le ambizioni narrative degli sviluppatori.

Quello che non mi ha entusiasmato di Stray è il suo fondamentale antropocentrismo nella scrittura del protagonista e dei suoi comportamenti, come se “l’essere gatto” si riducesse a far cadere cose, saltare nelle scatole e affilarsi le unghie. Una banalizzazione di quella che è una specie complessa e intelligente che sembra più orientata a individuare un target (quelli che trovano carini i gatti, quindi tutti) che a voler descrivere il rapporto che questo potrebbe avere con l’ambiente e le persone che lo circondano.

Nei comportamenti del gatto risiede il principale problema del gioco: il micio si relaziona con i robot presenti nel gioco attraverso l’intermediazione di B-12, un robottino che porta nello zainetto, ma lo fa come se fosse un essere umano, accettando missioni e risolvendo problemi che prevedono un’umana comprensione di determinate dinamiche. In Untitled Goose Game, per fare un esempio noto, questo scollamento tra protagonista e azioni non esisteva, perché l’oca si comportava come tale. Al giocatore era chiesto di adattarsi ai comportamenti più o meno irrazionali (secondo una prospettiva umana) dell’animale e quindi di comportarsi come se fosse un’oca. Il gioco risultava divertente e funzionava perché interpretavamo un’oca facendo… beh, l’oca.

In Stray interpretiamo non un gatto, ma un personaggio che fa anche delle cose da gatto e ha l’agilità di un gatto. L’obiettivo del nostro protagonista, dopo l’iniziale caduta che lo trascina in fondo a una città che si ispira a Kowloon è quello di tornare verso la superficie. Nel farlo aiuta e si fa aiutare dagli abitanti di questi bassifondi che, a loro volta, vorrebbero fuggire verso la superficie. Sembra un obiettivo un po’ strano per un gatto, ma anche il modo di perseguirlo dovrebbe far alzare un sopracciglio.

- Ti potrebbe interessare anche: I videogiochi non sono un hobby per vegani

Possiamo poi assumere che il gatto segua le indicazioni di B-12, tornando quindi alla questione antropocentrica: tutto ruota ancora una volta attorno agli esseri umani e l’animale è un mezzo per raggiungerlo, in questo caso un animale carino.

Questo setting apre però a molte speculazioni, suggerendo che l’antropocene sia finito sulla superficie del pianeta ma si sia replicato nel suo sottosuolo, con un pianeta diviso in due (almeno dal poco che possiamo intuire dalla situazione estremamente particolare di fronte a cui ci mette Stray). Nel sottosuolo infatti vive una specie di robot che ha raggiunto uno stato di coscienza paragonabile a quello umano: venera gli essere umani e ne replica i comportamenti e le strutture sociali, o forse raggiungendo uno stato di indipendenza dai propri creatori ha solo seguito un processo storico che lo ha portata a comportarsi esattamente come l’uomo, suggerendo una rassegnazione e una lettura piuttosto pessimista per cui tutto quello che nasce dall’uomo è destinato a perpetrare gli stessi errori. Ancora e ancora.

L’inserimento dell’altro (il gatto) in questo stato di cose è l’elemento che permette, infine, ai robot di sbloccare la situazione. Quello che però fa un po’ storcere il naso è appunto che il gatto è di aiuto nel portare avanti istanze in definitiva umane, senza aggiungere niente di suo, niente di altro se non la sua agilità e la sua capacità di passare in spazi stretti.

L’animale, ancora una volta, diventa uno strumento nelle mani di intelligenze umane. Non si riesce attraverso la scelta del protagonista a restituire una prospettiva diversa, se non quella architettonica.

- Ti potrebbe interessare anche: Kowloon e cultura pop: un’illimitata fonte di ispirazione

In questa situazione l’estetica cyberpunk “ci sta bene”: funziona e artisticamente è veramente interessante. Non mi sento di essere critico rispetto alla direzione intrapresa: Kowloon e il cyberpunk sono quasi inseparabili e ben si sposano con il post-apocalittico di Stray. Però è solo una scelta estetica, ed è bene tenerlo a mente. Stray non è un gioco Cyberpunk. È un gioco che ne riprende l’estetica e ne accarezza molto timidamente alcuni temi, più per necessità di creare contesto che per volontà di riflessione.

L’inserire neon, vicoli sporchi e musica elettronica non porta con sé automaticamente quelli che sono i temi di un movimento complesso e sfaccettato, che si è evoluto e aggiornato negli ultimi quarant’anni. Il mettere robot senzienti e intelligente artificiali non porta automaticamente a una riflessione sul corpo o al transumanesimo. E questo è un po’ un problema della maggior parte dei videogiochi che si dicono cyberpunk: si vestono da cyberpunk, ma non lo sono. Il cyberpunk è diventato un’estetica, perdendo tutto il suo bagaglio tematico. E pensare che il cyberpunk nasce per parlare della società, dei suoi cambiamenti e dell’uomo, non per farci sognare insegne al neon scritte in giapponese.

- Ti potrebbe interessare anche: Cyberpunk 2077 – Night City è un bel posto ma non ci vivrei

L’altro sforzo che suggerirei di fare è quello di svincolarsi un po’ dalle dinamiche del marketing. Sembra scontato, ma è bene ribadirlo. Se non avessimo passato mesi ad aspettare “il gioco cyberpunk col gatto”, se non lo avessimo visto in un sacco di eventi, se non fosse stata un’esclusiva Playstation (e PC), se dietro a tutto questo non ci fosse stata la macchina del marketing di Sony ma quella più limitata di Annapurna, probabilmente parleremo di Stray per quello che è: un gioco carino in cui si interpreta un gatto, con un’ottima direzione artistica. Cosa di cui ci si può accontentare e vivere felici, investendo senza remore cinque o sei ore a miagolare e fare le fusa.