The Last Campfire è un insieme di banalità ben confezionate

Annunciato in sordina e privo di una campagna pubblicitaria tradizionale, The Last Campfire è il nuovo gioco di Hello Games, il team che con No Man’s Sky ha segnato per sempre (nel bene e nel male) il mondo dello sviluppo indipendente. I più maliziosi, reduci da decenni di trailer mendaci e demo preconfezionate, hanno sostenuto che l’assenza di pubblicità sia dovuta alla pochezza del gioco, per evitare pessime recensioni e critiche feroci. Nulla di più sbagliato: The Last Campfire è quel tipo di esperienza che nel settore può essere agilmente definita come “solida”. Non presenta momenti di stallo, crolli di ritmo o pochezza esplorativa, né è caratterizzato da pessima direzione artistica o da un prezzo eccessivo per la durata complessiva. Proprio per questa sua solidità progettuale, è un peccato che l’ultima fatica di Hello Games altro non sia che un susseguirsi di banalità, finendo per non avere nulla da dire. Un titolo peggio che brutto: non interessante.

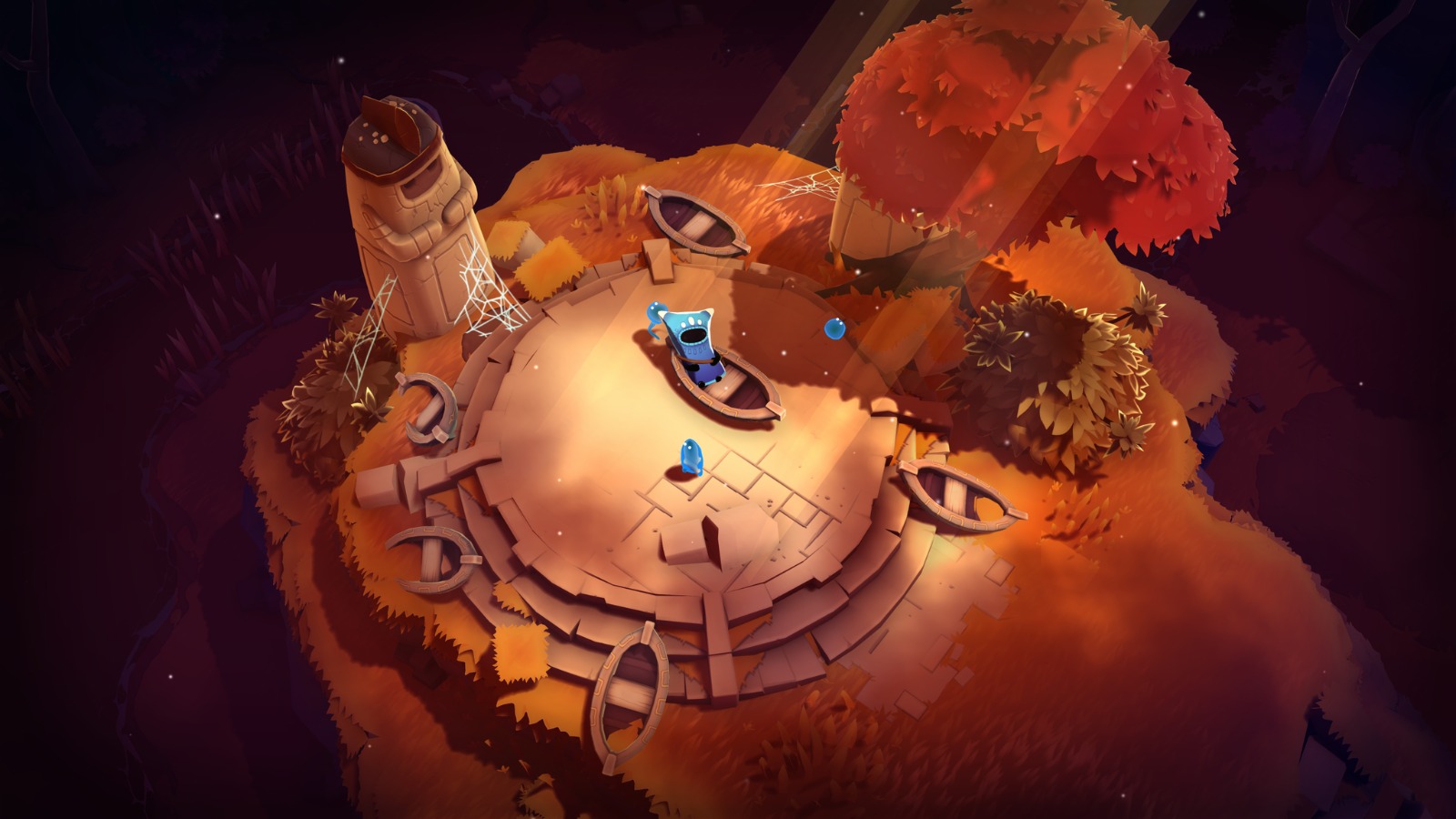

Partiamo dalle basi: The Last Campfire narra la storia di un Ember, una vera e propria speranza sotto forma di un tenero esserino, che per via di un incidente si distacca dal gruppo principale durante il loro viaggio della vita, e che cerca di trovare il modo per ricongiungersi a loro. Ora, Sean Murray e soci hanno detto sin da subito che il gioco è una sorta di sogno nel cassetto di tre dei dieci sviluppatori di cui è composto l’oramai storico team, ma sinceramente sulla credibilità di quest’affermazione ho più di un dubbio: nulla di originale, nuovo, diverso o mai narrato emerge dalle sette ore necessarie per completare il gioco.

Al contrario, The Last Campfire rappresenta il più classico dei compitini del settore, il prodotto da sfornare ogni tot anni per non farsi dimenticare e che si inserisce in quell’infinito marasma di servizi e abbonamenti che oggi caratterizzano il mondo dei videogiochi.

Si prende la sceneggiatura di Journey, unita ad alcune scelte visive del capolavoro di Jenova Chen; si aggiunge un’estetica morbida e fiabesca, priva di guizzi, che oggi viene tristemente accorpata alla macrocategoria di “indie poetico”; si condisce il tutto con una struttura metroidvania, che però strizza l’occhio al soulslike tramite riferimenti più o meno specifici (a partire dallo stesso falò presente nel titolo stesso del gioco: eccovi The Last Campfire, niente di più e niente di meno. Possibile che i tre sviluppatori (in realtà, il numero di persone coinvolte è stato molto più grande) volessero proprio fare una cosa simile? Era anni che sognavano di fare un metroidvania brevissimo (e che dunque penalizza le qualità del genere di riferimento) e che sembra un miscuglio di tutto? Può darsi, chissà.

Si prende la sceneggiatura di Journey, unita ad alcune scelte visive del capolavoro di Jenova Chen; si aggiunge un’estetica morbida e fiabesca, priva di guizzi, che oggi viene tristemente accorpata alla macrocategoria di “indie poetico”; si condisce il tutto con una struttura metroidvania, che però strizza l’occhio al soulslike tramite riferimenti più o meno specifici (a partire dallo stesso falò presente nel titolo stesso del gioco: eccovi The Last Campfire, niente di più e niente di meno. Possibile che i tre sviluppatori (in realtà, il numero di persone coinvolte è stato molto più grande) volessero proprio fare una cosa simile? Era anni che sognavano di fare un metroidvania brevissimo (e che dunque penalizza le qualità del genere di riferimento) e che sembra un miscuglio di tutto? Può darsi, chissà.

Quando gioco questo genere di produzioni, mi viene sempre in mente la stessa domanda, un po’ retorica e un po’ sincera: ma quanti danni hanno fatto al settore tutte quelle recensioni di Journey, Limbo e affini che, prive di strumenti analitici strutturali, si limitavano a buttare giù termini in qualche modo accostabili a quelle estetiche, o a quelle sensazioni? “Poetico”, “metafisico”, “concettuale”, “onirico” e altre cose infilate nel mucchio, che sono diventate il lessico con cui certi tipi di creazioni sono state descritte. “Rivoluzionario”, “senza compromessi”, “diretto”, “concreto”: questi sono i termini con cui andrebbe descritto Journey, così come ho fatto nel video dedicato.

Forse proprio per questo collettivo fraintendimento delle categorie strutturali di questo genere di opere, The Last Campfire dimostra di non aver colto la lezione né di Journey, né dei metroidvania. Del primo, sebbene ne imiti le tematiche, alcune scelte visive e determinate idee per i puzzle, contraddice totalmente la silenziosità del viaggio, la profonda intimità dell’esplorazione, la lentezza del percorso. Ogni azione, in The Last Campfire, è accompagnata da un testo letto sempre dalla stessa voce, che banalizza momenti altrimenti potenzialmente più intimi per chi gioca, che si trasformano invece in una fiaba svogliata e già letta. Di conseguenza, anche il pur interessante tema della morte e del suo rifiuto (visto recentemente anche in Spiritfaerer) viene sminuito da un’eccessiva e verbosa presenza testuale.

Forse proprio per questo collettivo fraintendimento delle categorie strutturali di questo genere di opere, The Last Campfire dimostra di non aver colto la lezione né di Journey, né dei metroidvania. Del primo, sebbene ne imiti le tematiche, alcune scelte visive e determinate idee per i puzzle, contraddice totalmente la silenziosità del viaggio, la profonda intimità dell’esplorazione, la lentezza del percorso. Ogni azione, in The Last Campfire, è accompagnata da un testo letto sempre dalla stessa voce, che banalizza momenti altrimenti potenzialmente più intimi per chi gioca, che si trasformano invece in una fiaba svogliata e già letta. Di conseguenza, anche il pur interessante tema della morte e del suo rifiuto (visto recentemente anche in Spiritfaerer) viene sminuito da un’eccessiva e verbosa presenza testuale.

Allo stesso modo, la fluidità dell’esperienza viene spesso spezzata da sessioni di gioco prive di legame con il racconto: sebbene siano in qualche modo contestualizzate dall’essere delle metafore dello stato d’animo dei personaggi con cui interagiamo (per salvare le speranza disperse dobbiamo toccarle, entrando così nella loro anima), in realtà non hanno alcuna efficacia narrativa, e alla fine dell’esperienza appaiono solo scuse per la creazione di stage ludici semplicissimi, per quanto abbastanza vari.

Come detto in apertura, tutto ciò non rappresenta un elenco di problemi che rendono il gioco brutto: The Last Campfire ha enigmi e sessioni esplorative che non ci confondono, che funzionano nella gestione del ritmo e che danno sempre quel qualcosa di nuovo che ci fa andare avanti, che sia una nuova ambientazione o un nuovo tipo di interazione per la risoluzione dei puzzle. E forse è proprio questo il punto: non sembrano esserci stati problemi di produzione, o mancanze di budget adatte a dare sfogo a un sogno adolescenziale finalmente realizzabile.

Come detto in apertura, tutto ciò non rappresenta un elenco di problemi che rendono il gioco brutto: The Last Campfire ha enigmi e sessioni esplorative che non ci confondono, che funzionano nella gestione del ritmo e che danno sempre quel qualcosa di nuovo che ci fa andare avanti, che sia una nuova ambientazione o un nuovo tipo di interazione per la risoluzione dei puzzle. E forse è proprio questo il punto: non sembrano esserci stati problemi di produzione, o mancanze di budget adatte a dare sfogo a un sogno adolescenziale finalmente realizzabile.

Al contrario, The Last Campfire sembra invece il tentativo squisitamente aziendale di un team che da tempo cerca di gareggiare con i “grandi” di entrare tra quelli che contano, ampliando il portfolio e inserendosi nella “next big thing” che alla fine, dati alla mano, sembra non esserlo (Apple Arcade). Meglio un gioco brutto ma con un’anima, o un prodotto completo ma che dimentichi nel momento in cui leggi il primo nome dei titoli di coda? A chi legge, l’ardua risposta.